2014

11月19日

平成27年度予算要望書

11月19日、田中大輔区長に公明党議員団として平成27年度予算要望書提出を提出しました。 魅力あるまちづくりとともに、地域の防災力強化、地域包括ケアによる高齢者支援、障がい者等の福祉の充実、子ども・子育て支援、教育環境の整備等、区民の安全と安心に直結する喫緊の課題を踏まえ、15に及ぶ項目を重点項目として要望しました。 皆さまが安心して暮らせる街づくりのため、実現に向けて全力で働いてまいります。

11月9日

中野区総合防災訓練

中野区総合防災訓練が11月9日、江古田地域と昭和・東中野地域の2カ所で開催されました。

南かつひこは江古田地域での訓練(会場=江原小学校)に参加。当初は運動場で行われる予定でしたが、直前に雨が降り出したため、体育館に移動しての訓練となりました。

参加者は止血法を学ぶ応急救護訓練、救出資材を使った救出救助訓練を体験した後、中野区医師会からトリアージ(治療や搬送先の順位を決定すること)について学びました。

防災訓練を通し、災害への備えや心構えを再確認できたことは大きな意義があると感じました。南かつひこは、これからも災害対策に全力を尽くしてまいります。

11月8日

中野区立緑野小学校学習発表会

11月8日、中野区立緑野小学校で学習発表会が行われ、来賓として参加しました。

発表会では、2年生が「わらべうたであそぼう」と題し、懐かしいわらべ歌の数々を披ろう。4年生は障がい者の生活の課題を取り上げ、点字の歴史や使い方などを発表、6年生は日本の文化や習慣を調べ、大相撲を実演するなど、いずれも大好評でした。

子どもたちの日々の学習と表現活動を育む学習発表会の取り組みに、これからも全力で支援していきたいと実感しました。

10月31日

中野区立中学校連合音楽会

|

|

中野区立中学校の連合音楽会が10月31日、なかのゼロ大ホールで開催され、来賓として参加しました。

プログラムの1番目は第十中学校和太鼓部による和太鼓の合奏でした。勇壮な音の調べが会場一杯に響きわたり、生徒たちの太鼓のバチさばきには目を見張るものがありました。

このほか、ハンドベル合奏や吹奏楽など、どの演目も素晴らしく大変感動しました。

厳しい練習を積み重ね、一つのものを創り上げることの大切さを生徒たちは学んだことと思います。

これからも連合音楽会の発展のため尽力していきたいと決意しました。

10月30日

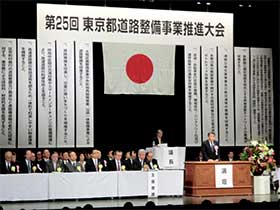

第25回東京都道路整備事業推進大会

第25回東京都道路整備事業推進大会が10月30日午後、東京都千代田区の日比谷公会堂で開催され、同僚の区議会議員とともに参加しました。

国土交通省の道路局長や東京都の技監による講演の後、都議会副議長を務める公明党の藤井一都議が東京都の道路整備の重要性を訴えました。

参加者代表による意見表明の後、東京都の道路の慢性的な交通渋滞や、鉄道による交通遮断などの課題を解消するための大会宣言と大会決議が満場一致で採択されました。

中野区でも道路や橋梁などの整備を一層促進し、安全・安心の街を築いていこうと決意しました。

10月25・26日

2014東北復興大祭典なかの

「2014東北復興大祭典なかの」が10月25、26日の2日間にわたり、サンプラザ前広場、区役所前広場、中野四季の森公園などを会場として盛大に開催されました。

同祭典は東日本大震災からの復興を支援する催しとして企画・開始され、今年で3回目を迎えました。

南かつひこも25日夜、ねぶたの跳人(はねと)として1時間踊って祭典を盛り上げました。

今後、同祭典をさらに発展させるとともに、東北復興の前進に向け全力を尽くしていこうと決意を新たにしました。

10月25日

中野区立小中学校特別支援学級連合運動会

10月25日、中野区立小中学校の特別支援学級連合運動会が中野区立体育館で行われ、来賓として参加しました。

同運動会は昨年は悪天候で中止になったため、2年ぶりの開催となり、今年で52回目を迎えました。

入場行進、来賓挨拶に続いて児童・生徒の代表が元気一杯に宣誓のことばを披露。準備運動、応援合戦の後、各競技では熱戦が繰り広げられ、特に最後の紅白リレーは白熱し、紅組白組の双方から大声援が送られていました。

子どもたちが懸命に競技に取り組む姿を見て、体力の向上はもとより特別支援学級への一層の支援をしていかなければならないと改めて決意しました。

10月22・23日

岐阜県関市議会・多治見市議会視察

|

|

中野区議会の議会運営委員会として10月22、23日の両日、岐阜県の関市議会と多治見市議会を視察してまいりました。

22日は、タブレット端末の導入により議会のペーパーレス化を進めている関市議会を訪問しました。

同市議会では昨年の12月定例会から定例会の完全ペーパーレス化を実施。年間約30万円分の紙資料が節約になると見込んでいます。今後は特別委員会や協議会などでもペーパーレス化を進めるそうです。

タブレット端末の使用頻度に個人差があるなど課題もありますが、コスト削減、省資源化のほか、事務の効率化にもつながると実感しました。

23日は多治見市議会を訪ね、同市の議会基本条例について意見交換しました。

同条例は市民との対話集会実施を明記。平成22年から毎年、公民館などで対話集会を開くことで、市政やまちづくりに対する市民の意見を議会活動に反映させているそうです。

どちらも有意義な視察となりました。今後の中野区議会の運営に生かしていきたいと思います。

10月16~17日

中野区議会子ども文教委員会行政視察

|

|

10月16、17日の2日間、中野区議会の子ども文教委員会の行政視察に行ってまいりました。

16日に視察した軽井沢町立中軽井沢図書館は、しなの鉄道の中軽井沢駅に併設。“立ち寄り型図書館”として、誰もが利用できる図書館、子どもが読書に親しめる図書館を基本理念に運営されており、平成25年4月の開館以来、来館者は30万人に上るそうです。

館内には無線LANが整備され、持ち込みのパソコンが使用できる優先席を設置するなどの工夫もなされていました。

翌17日には新潟市こども創造センターを視察しました。

同センターは、創作活動や体験活動を通して、子どもの「自ら生きる力」「共に生きる力」を育む施設として平成25年5月に開館。陶芸や美術工作などの創作スペース、年齢に合わせた遊びができるスペース、親子が集まって交流できる憩いの場を備えているほか、隣接する食育・花育センター、動物ふれあいセンターとの連携により、生命の尊厳や豊かな心を育む「子どもの健全育成」の効果的な実現を目指していました。

今回の視察を通し学んだことを中野区政の発展に生かしてまいる決意です。

9月21日

中野区消防団合同点検

9月21日午前、中野区消防団合同点検が江古田の森公園の多目的広場で行われ、来賓として参加しました。

各消防団の分団旗を先頭にした規律正しい行進の後、団員の人員、姿勢及び服装を点検。可搬ポンプによる消防操法(基本的な器具操作・動作の方式)では日頃の訓練の成果が披露されました。

地震が発生した際の救助・救護活動や消火活動などの災害活動訓練も実施。最後に避難路を確保するための一斉放水が行われました。

今回の訓練を見て、危険を顧みず災害活動に挺身する消防団の支援に、これからも全力で取り組んでいこうと決意を新たにしました。

9月13日

スマイル歯科診療所視察

9月13日、中野区社会福祉会館(スマイルなかの)7階のスマイル歯科診療所を視察してまいりました。

スマイル歯科診療所は障がい者・児の歯科診療のほか、さまざまな指導や相談なども行っています。

中でも最近注目されているのは、障がい児の食べることや飲み込むことに対する取り組み(摂食・嚥下機能訓練)です。

障がい児に専門の先生の前で食事をしてもらい、先生は食べ物の食べやすい形状や大きさ、上手な食べ方などをキメ細かく具体的に保護者にアドバイスしていきます。これにより、食事が苦手だった子どもが、今ではニコニコしながら食事ができるようになったとのことです。

障がい者・児だけでなく、今後は高齢者の摂食・嚥下機能訓練の取り組みも推進していく必要性を感じました。

8月21日

西武新宿線期成同盟決起大会に参加

西武新宿線の踏切渋滞解消を促進するための期成同盟決起大会が8月21日午前、野方区民ホールで開催され、南かつひこも来賓として参加してまいりました。

西武新宿線連続立体交差事業(中井駅~野方駅間)は今年1月に着工。完成すれば7カ所の踏切が無くなり、地域住民の念願だった“開かずの踏切”の解消が実現します。

大会では同事業の着実な推進と野方駅以西の事業化に向けての大会宣言や決議文が満場一致で採択されました。

南かつひこは今後も、西武新宿線連続立体交差事業を全力で推進していこうと決意を新たにしました。

8月12日

江戸川区の発達障害相談センター視察

|

|

8月12日に発達障がいの専門窓口として7月22日に開設された、江戸川区の発達障害相談センターを視察してまいりました。

同センターは主な事業として、発達障がいに関する相談や助言、保育園などの乳幼児施設の巡回支援や発達障がいについての普及啓発などを行っています。

相談員には、保健師や臨床心理士などを配置。知的障がいを伴わない発達障がい児とその家族、支援者からの相談に乗り、医療機関や教育機関、障害者就労支援センターなどと連携と図りながら長期的な視野でケアを行っていく体制を整えていました。

2012年の文部科学省の調査では、発達障がいの可能性のある小・中学生は6.5%と、40人学級の1クラスにつき2~3人の割合になっています。

増加傾向にある発達障がいの現状を踏まえ、南かつひこは、発達障がいの療育環境の整備や施策に全力を尽くしていきたいと決意を新たにしました。

7月12・13日

岩手県被災地視察

|

|

7月12、13の両日、東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県を視察してまいりました。12日は宮古市を訪れ、魚市場、広域総合交流促進施設「シートピアなあど」、田老地区を視察しました。

田老地区は“万里の長城”と呼ばれる海抜10メートルの長大な防潮堤を築いたことで全国的に知られ、津波防災の象徴でした。しかし、3.11の巨大津波は「防災のシンボル」を軽々と越え、たろう観光ホテルは4階まで被災。3年4カ月を過ぎた今も当時の無残な姿を残していました。

13日には大槌町の被災地を視察。震災当時の津波は、高さ6.5メートルの防潮堤を軽々と乗り越えて大槌町役場を襲い、町長をはじめ逃げ遅れた40人の職員が犠牲になりました。 被災した役場は当時のままの姿で、巨大津波の爪痕を生々しく残していました。

被災地を視察して感じたことは、いまだに復興が進んでいないということです。もっと復興支援を急がなければいけないと痛感しました。微力ながら、復興支援に全力を尽くそうと決意を新たにしました。

6月17日

犬とのふれあい体験教室

|

|

6月17日午前、中野区立沼袋保育園で行われた「犬とのふれあい体験教室」を見学してまいりました。

園児たちは目を輝かせながら、どのように犬に触れたらよいのか、またどのように一緒に歩けばよいのかなど、さまざまな接し方をインストラクターから聞いていました。

その後、園児たちによる人間トンネルの中を犬が通り抜けたり、寝転がっている園児たちの背中の上を犬が走り抜けたりと、楽しいふれあいのひとときが持たれました。

この体験教室を通じて園児たちは命のぬくもり、大切さを肌身で感じることができたと思います。

これからも南かつひこは、中野区の保育事業の充実や環境整備に尽力してまいります。

6月9日~6月10日

北海道視察

|

|

6月9日、10日と北海道へ視察に行ってまいりました。

9日に視察した幕別町立図書館は、蔵書を離れた場所から瞬時に複数認識できる「カメレオン・コード」を活用した、図書館支援総合システムを全国で初めて運用しています。

「カメレオン・コード」とは、複数の色を配色した2次元カラーバーコードで、ウェブカメラなどの市販機器で多くの情報を一瞬にして読み取り、商品管理が簡単に行える新たな認識システムです。

同図書館では、これを蔵書管理に応用し、約1メートル離れた場所からウェブカメラをかざして5~10個のコードを一度に読み取り、本が正しい書棚にあるかを確認したり、目的の本を探したりするほか、貸し出しや返却の際も複数冊をまとめて手続きできる仕組みになっています。費用もICタグに比べて50分の1程度に抑えられるそうです。

翌10日には、帯広市の成年後見支援センター「みまもーる」(帯広市グリーンプラザ内)を視察しました。

同市は成年後見制度の取り組みに大変力を入れており、独自に市民後見人の養成講座を実施。毎年100名ほどの市民が受講しているそうです。帯広市民の意識の高さに感心しました。

いずれの視察も非常に勉強になりました。中野区政の発展に生かせるよう、さらに勉強し議論を重ねてまいります。

5月31日

緑野小学校の運動会に参加

5月31日、緑野小学校の運動会に来賓として参加しました。

緑野小学校は平成23年4月に「丸山小学校」と「沼袋小学校」が統合して開校。運動会は今年で4回目を数えます。

炎天下のもと、4年生の子どもたちによる「青空へのエール」では息のあった演技が披露され、5・6年生による騎馬戦「天下分け目の戦い」では、紅白に分かれた児童たちが一進一退の攻防を繰り広げ、観客からは大声援が送られていました。

南かつひこは、これからも子どもたちの体力の向上と教育活動の支援に全力を尽くしてまいります。

5月18日

野方消防団の消防操法大会に参加

5月18日(日)午前中、野方消防団の消防操法大会が江古田の森公園の多目的広場で行われ、来賓として参加しました。

各分団の精悍な姿と規律正しい消防操法を見て、消防団の存在意義の重要性を再認識することができました。

消防団は区民の安全・安心のため、地域の防災リーダーとして日々活動されています。

これからも南かつひこは、可搬ポンプ車の配備など消防団活動の支援に全力を尽くしてまいります。

4月8日

緑野中学校の入学式に参加

4月8日、緑野中学校の入学式に来賓として参加しました。

平成20年4月2日に「第六中学校」と「第十一中学校」が統合して開校した同校の入学式は今年で7回目。92名の新入生を迎えました。

式典会場の体育館では、盛大な拍手とともに新入生が入場。新入生の少し緊張した面持ちが、大変清々しく感じられました。

新しい中学校生活の第一歩を夢と希望をもって進められるよう、全力で応援しなくてはと思いました。

子どもたちの体力や学力の向上、またいじめ問題など、さまざまな課題に真剣に取り組んでいこうと決意を新たにしました。

3月27日

三重県四日市の市立港中学校を視察

PFIによる学校改築を行ったことで知られる三重県四日市市の市立港中学校を3月27日に視察しました。

PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法です。

四日市市では同校を含め、4小中学校を同手法で一括整備し、2年ですべての改築を完了。その整備の速さがPFIのメリットとして挙げられています。また、財政負担の軽減、完成後の良好なメンテナンスにもつながっているようです。

中野区においては、後期の学校再編計画に伴い、老朽化した学校施設等をどう整備していくかが、今後の大きな課題になっています。

子どもたちが楽しい学校生活が送れるよう、教育環境の整備のためにPFIを含め、さまざまな手法を研究していきたいと思っています。

1月31日

鯖江市「オープンデータ」視察

1月31日(金)、福井県鯖江市の「オープンデータ」を視察してまいりました。「オープンデータ」とは、その言葉通り、誰にでも自由に利用が許可されているデータ(情報)のことです。鯖江市では、行政機関に蓄積された大量のデータを同市のウェブサイト「データシティ鯖江」上で公開し、民間のビジネスに活用されています。例えば、市内にあるトイレや駐車場、観光地、災害時の避難所などの情報を活用して、民間企業がアプリを開発。現在地から最寄りのトイレまでの距離と所要時間、道順を地図を使って案内してくれるものもあります。

中野区でも「オープンデータ」の仕組みを活用し、詳細で分かりやすい情報提供を可能にすると共に、区内産業の活性化を推し進めるべきだと思いました。

1月12日

平成26年度野方消防団始式

「平成26年度野方消防団始式」が1月12日午前、野方区民ホールで開催され、南かつひこも来賓として参加しました。

式典は団旗・分団旗の入場から始まり、消防団員の規律正しい動作に清々しさを感じるとともに、身の引き締まる思いがしました。

来賓者のうち、都議会を代表して公明党の高倉良生都議があいさつ。私も紹介していただきました。

消防団の皆さまは、仕事を持ちながら災害時の消火活動、救急・救助活動や、平時の防火・防災活動に従事しています。また、地域防災のリーダーとして重要な役割を担っています。

南かつひこは、消防団の力に少しでもなれるよう、本年も全力で取り組んでまいります。